銅鐸の故郷のひとつ・兵庫でその魅力を深掘り!

まつりの鐘、銅鐸。

弥生時代にはじめて金属を手にした日本列島の人びとが生み出した、独特な青銅器です。

この銅鐸を、ビギナーでもエキスパートでも楽しめる展覧会が開催中です。

このブログでは、兵庫県立考古博物館で開催中の特別展「弥生の至宝 銅鐸」(会期は6月29日(日)まで)についてご紹介します。

本展は、文化財活用センター〈ぶんかつ〉が作品輸送費等を支出し、東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館・東京文化財研究所・奈良文化財研究所が所蔵する各地域ゆかりの文化財を貸し出す「国立文化財機構所蔵品貸与促進事業」による、令和7年度の展覧会です。

会場の兵庫県立考古博物館は平成19年(2007)に開館した比較的新しい博物館です。

開館当時に大学生だった私も、大学があった京都から展示や研究会のお手伝いのため何度も足を運んだ思い出のある博物館です。

大きな模型やジオラマを駆使した展示のほか、充実した体験学習ができる施設もあり、当時の関西では斬新な博物館でした。兵庫県の埋蔵文化財調査組織(県教育委員会文化財課、兵庫県まちづくり技術センター)とも連携し、日々の発掘調査でわかった最新の研究成果も展示に生かされています。

兵庫県立考古博物館

本展覧会には7点の銅鐸を東京国立博物館(トーハク)からお貸し出しし、うち5点が出土地である兵庫県への里帰りとなります。

展示室入口のようす

私がお邪魔したのは4月25日に行なわれた内覧会。

展示担当の篠宮正さん、藤原怜史さんのお二人からこの展示の魅力についてたくさんお聞きしてきました。

このブログでは見どころをいくつかご紹介しましょう。

銅鐸について来場者に熱く語る担当者のひとり藤原さん

銅鐸の時代を追った変化や兄弟関係、作り方など、“目のつけどころ”を端的に学ぶことができます

まず第1章「銅鐸鑑賞のてびき」で、銅鐸の見どころを学びましょう。目の付けどころを知ることで、遠い昔に作られた考古資料の存在がぐっと身近になります。

第2章「「銅鐸」六百年の変化」では、銅鐸の時代を追った移り変わりや地域的な特色を学ぶことができます。

この章で展示の要になっているのが、トーハクから里帰りした銅鐸たち。

外縁付鈕2式銅鐸

[重要文化財] 弥生時代(中期)・前2~前1世紀 兵庫県豊岡市気比字溝谷出土 東京国立博物館所蔵

展覧会では「気比銅鐸(1~4号)」として紹介されています

突線鈕5式銅鐸

弥生時代(後期)・1~3世紀 兵庫県川西市加茂1丁目15番地出土 東京国立博物館所蔵

いわゆる「栄根(さかね)銅鐸」。藤原さんと比べると1mを超える大きさがよくわかります

じつは兵庫は日本ではじめて銅鐸の鋳型が見つかるなど、著名な銅鐸製作地のひとつ。

第3章「銅鐸をつくる」では、こうした銅鐸の製作関連資料を一堂に見られるほか、兵庫県立考古博物館で行なわれてきたさまざまな実験の成果を見ることができます。

遺跡に遺された、限られた手掛かりをもとに過去を復元するのは考古学の醍醐味です。

兵庫県立考古博物館では、開館して間もないころから銅鐸に関わる実験とその成果を公開しています。担当者の篠宮さんは、小銅鐸の鋳型を見つけた時のことや製作実験の様子について詳しく聞かせてくださいました。

図録では、製作実験にあたり実際に鋳造を担当された先生への、篠宮さんによるインタビュー記事が掲載されており、作り手からみて銅鐸がいかに高度な技術で作られたのかを知ることができる興味深い記事です。

[左] 扁平鈕式銅鐸

弥生時代(中期)・前2~前1世紀 奈良県奈良市秋篠町出土

[右] 扁平鈕式銅鐸

弥生時代(中期)・前2~前1世紀 和歌山県有田市新堂大峯出土 ともに東京国立博物館所蔵

実際に製作実験で使われた復元道具類や、再現銅鐸を間近に見ることができます。

錆びる前の、赤銅(しゃくどう)色に輝く姿は必見です

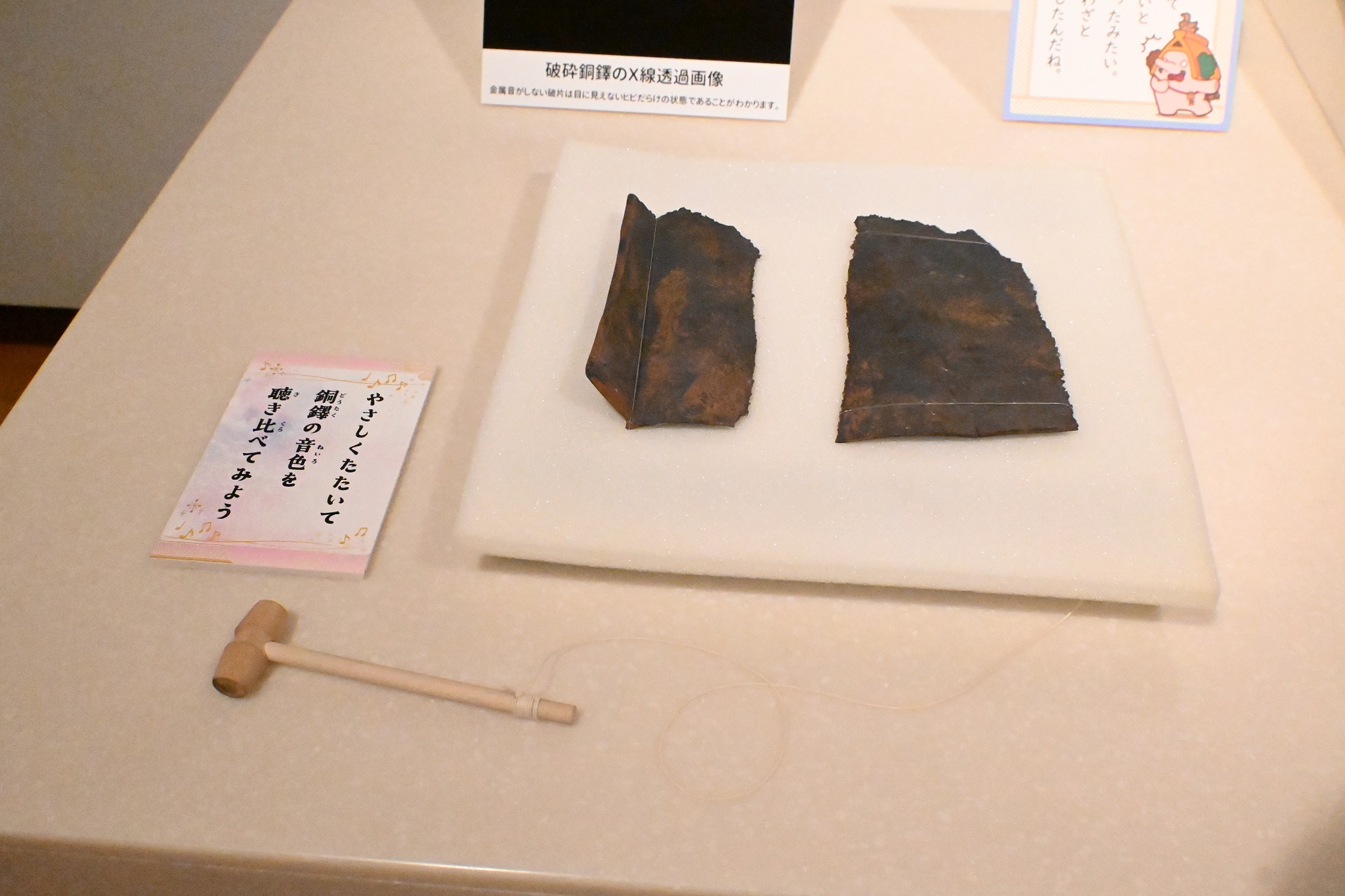

破砕した銅鐸(復元品)の音色を聞き比べられるコーナー。

五感に訴えかけてくる展示はこちらの博物館ならでは!

実をいうと、私も考古学を始めたころは銅鐸の研究をしたい!と思ったことがあるのですが、そのころ考古学の教科書で読んだことが目の前に広がっており、大興奮、大満足の展覧会でした。

教科書で名前を知っているだけ、という方でも、銅鐸の魅力がよくわかる展覧会です。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

なお、7月5日(土)からはこちらも「国立文化財機構所蔵品貸与促進事業」のひとつである特別展「銅鐸とムラ─国宝 桜ケ丘銅鐸をめぐる弥生の営み─」が神戸市立博物館で開催されます(8月31日まで)。

2つの展覧会をご覧になれば、あなたも銅鐸マスターになれる・・・かも!??

そちらのブログは真打登場、正真正銘の銅鐸専門家・菊池望研究員が執筆予定です。ご期待ください。(※編集部註:7月下旬の公開予定です!)

弥生の至宝 銅鐸

会期 2025年4月26日(土) ~ 2025年6月29日(日)

会場 兵庫県立考古博物館(兵庫県加古郡播磨町大中1-1-1)

開館時間 9:30~17:00 ※入場は16:30まで

休館日 月曜日 ※祝日の場合は翌平日、但し4月28日(月)は開館

観覧料 大人500(400)円、大学生400(300)円、高校生以下無料

※( )内は20名以上の団体料金

※70歳以上の方は大人用金の半額

※障害者手帳もしくはミライロID提示で、本人は75%減免、介助者1名は無料

兵庫県立考古博物館・公式サイト https://www.hyogo-koukohaku.jp/

兵庫県立考古博物館・instaglam https://www.instagram.com/hyogo_koukohaku/

兵庫県立考古博物館・Facebook https://www.facebook.com/hyogokoukohaku/

- posted by

- at

- 2025年06月03日 (火)