ColBaseで自由研究!自由工作編

前回のブログでは「ColBaseで自由研究!調べ学習編」として、ColBaseを使って自由研究のテーマを探す方法をご紹介しました。

▷▷ColBaseで自由研究!調べ学習編を読む

今回は「ColBaseで自由研究!自由工作編」として、自由工作で作る物の題材をColBaseで探してみましょう。題材の探し方は、前回のブログ(「ColBaseで自由研究!調べ学習編」)で紹介しましたので、そちらをお読みいただいてから、今回のブログをご覧いただくと分かりやすいと思います。

実際に文化財活用センター〈ぶんかつ〉スタッフも作っていきます!

◆早速ColBaseを使って題材探し!

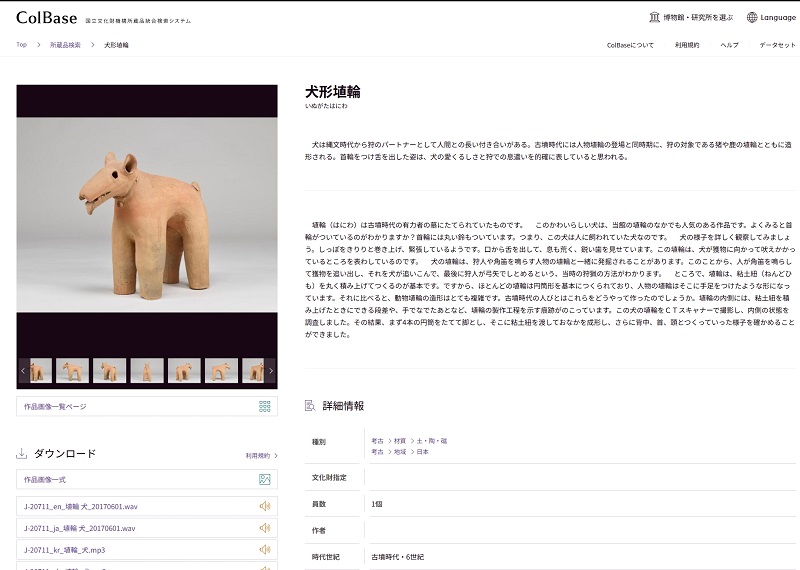

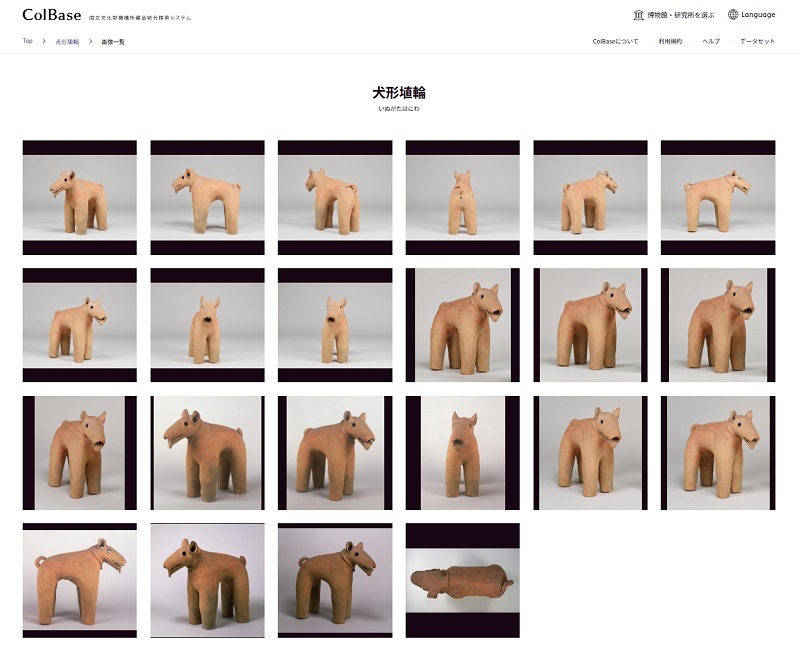

前回と同じく、今回もトップページ上部にあるフリーワードボックスに「犬」と入力して検索してみると、ゆるカワイイ「犬形埴輪(いぬがたはにわ)」を見つけました。

ゆるカワイイ犬形の埴輪です

▷▷ColBaseで「犬形埴輪」を見る

解説文を見てみると、「埴輪(はにわ)は古墳時代の有力者の墓にたてられていたものです。」とのこと。なるほど、お墓に立てられていたんですね。では、お墓は犬の埴輪だらけ?

埴輪って、犬以外にどんな形の埴輪が作られたのでしょう…??

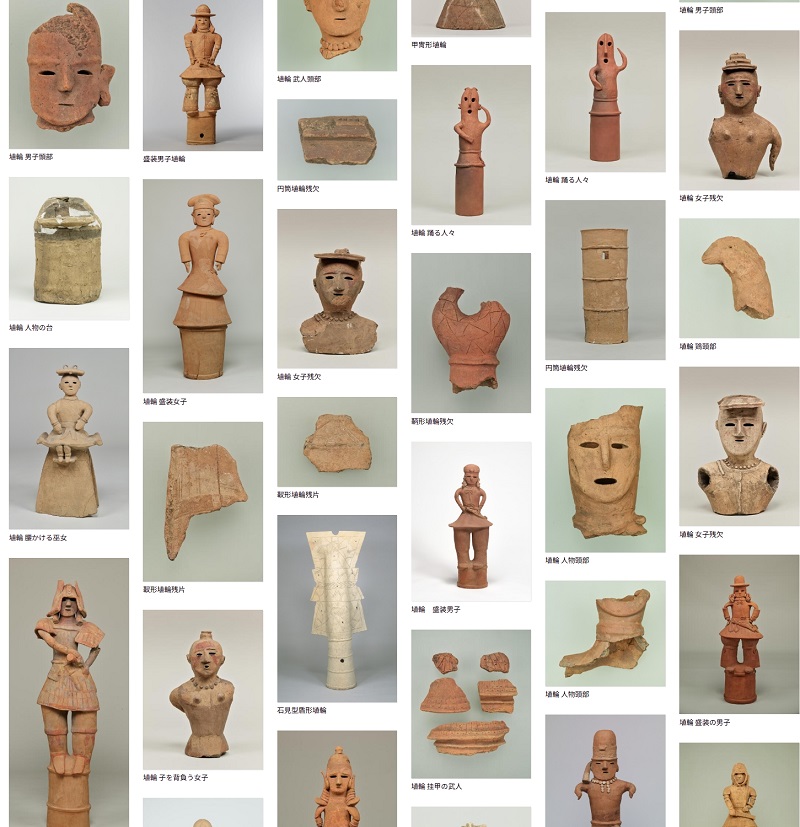

ということで、今度はフリーワードボックスに「はにわ」と入れて検索してみましょう。

「はにわ」と検索するとさまざまな種類の埴輪が出てきました。

調べてみると、人の全身像や顔、楽器を弾いている埴輪など人の形をしているものから、鶏の頭や丸い筒のような埴輪などさまざまな形の埴輪があることがわかりましたね。

そのなかでも目をひいたのは…なんだか某無人島スローライフゲームで見たことがあるような形をしている「埴輪 踊る人々(はにわ おどるひとびと)」。

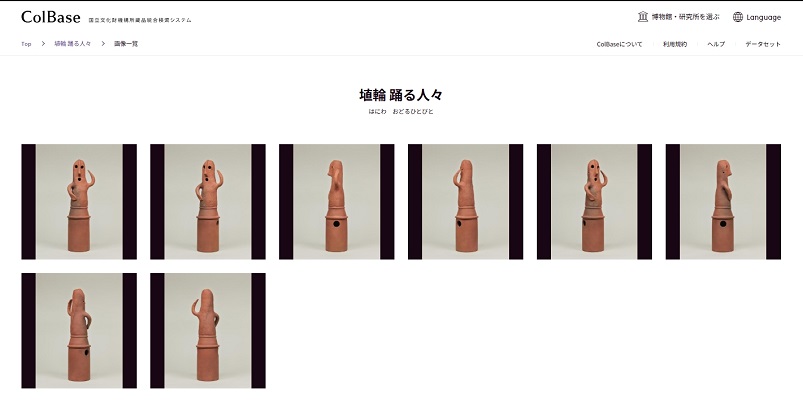

実は2体いるのはご存知でしたか?(上の画像は、2枚のColBase掲載画像を合成して作成)

ほかの人の形をした埴輪よりゆるっと、独特な雰囲気をまとっているような気がします。

(なにより、東京国立博物館の公式キャラクター、「トーハクくん」 [https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1799] のモチーフになっています!)

埴輪 踊る人々(J-21429) 埼玉県熊谷市野原古墳出土 土製 古墳時代・6世紀 東京国立博物館

▷▷ColBaseで「埴輪 踊る人々」(J-21428)を見る

▷▷ColBaseで「埴輪 踊る人々」(J-21429)を見る

「埴輪 踊る人々」は、どちらもColBaseにぐるっと1周して姿を撮影した画像が登録されているので、よく観察することができますね。

今回は2体のうち、美豆良(みずら)のない、頭部がシンプルで作りやすそうなほうを粘土で作ってみることにします!

◆よく観察して…いよいよ工作!

埴輪は筒型の円筒埴輪を基本に、人や動物、家、武器などさまざまな形の物が作られていったようです。そんな埴輪ですが、粘土を紐状にして積み上げて作るのが基本的な作り方だったため、中は空洞になっています。

▷▷ColBaseで「円筒埴輪」を見る

ColBaseで探してみると、中が空洞になっている様子が分かる埴輪がありました。

猪形埴輪 群馬県伊勢崎市剛志天神山古墳出土 土製 古墳時代・6世紀 東京国立博物館

▷▷ColBaseで「猪形埴輪」を見る

埴輪を作るヒントを得たところで、画像をよく観察してみましょう!

じっくり見てみると、手先は平らで、目と口のほかに足元の横にも穴が開いています。よ~く見たら、いよいよ自由工作!

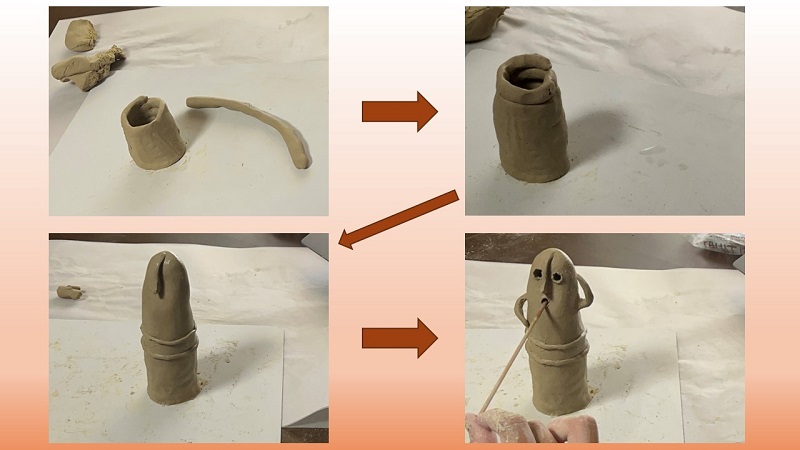

今回は家庭用のオーブンで焼ける粘土を準備しました。

粘土をこねて、パーツごとにわけて…。

胴体部分は粘土を紐状に作ってから積み上げて作りました。鼻と手は胴体とは別に作って、後から合体。最後に、特徴的な目と口も忘れずに穴を開けて…。

ひとまずこれで完成!いかがでしょうか?意外と上手く作れた気がします。

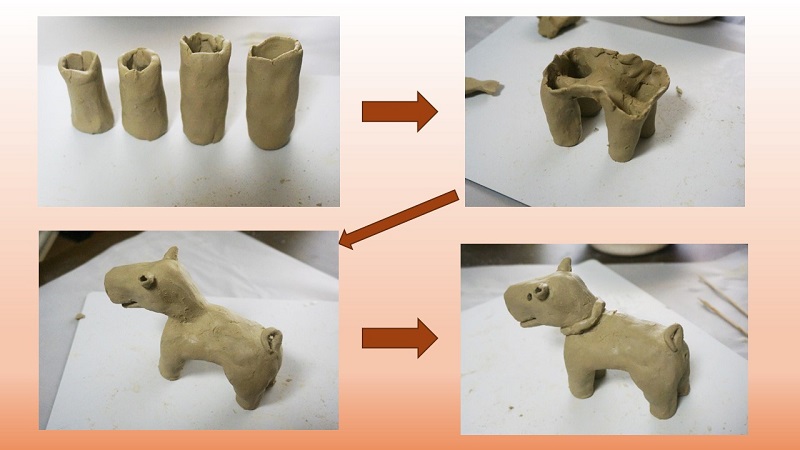

せっかくなので、最初に見つけた「犬形埴輪」も作ってみようと思います。

まずは観察!

筒状の4本の脚に、口の先に向かってすぼまっている筒状の顔、しっぽは左まわりに付けられていますね。あっ!首輪もついています。

では、作っていきましょう。

足になる部分を先に作ってから足同士をくっつけるように胴体を繋げて…。最初に作った、人物埴輪よりも難しいです。

顔は試行錯誤を重ねながら胴体とくっつけて、三角形の耳も後からくっつけました。首輪としっぽをペタッとくっつけて、最後に目の穴を開けて…。

本物より少し頭が大きい気もしますが、それも手作りならでは。

途中で、顔が重すぎてポロっと取れたり、足のつなぎ目が破れたり…アクシデントが多発しましたが、ひとまず完成しました。

最後に、オーブンで焼いてこれで本当に完成です!

無事、割れずに焼き上がりました!

今回粘土をこねて作ってみましたが、見た目はシンプルなのに対してとても難しかったです。

画像では分かりにくいですが、本物の「踊る人々」は高さ61.5cm、犬形埴輪は47.1cmと意外と大きめ。

手作りした埴輪は家庭用のオーブンで焼けるように、踊る人々は高さ14cm、犬形埴輪は高さ9.5cmと大人の手のひらより少し小さいぐらいのサイズで作りました。

小さいからこそ大変だったのかもしれませんが、古墳時代に綺麗な形の埴輪を作っていた人は粘土の性質をよく理解している人だったのでしょうか。作り慣れた人だった…?自分で作ってみることで難しさが分かりました。

さて、今回のブログではColBaseで自由工作の題材を探しながら、粘土で埴輪を作ってみました。

今回はオーブンで焼ける粘土を使いましたが、紙粘土で作って色付けしてみても面白そうです。

また、ColBaseには埴輪以外にもたくさんの作品の画像が掲載されています。例えば、着物の柄をよく観察して、刺繍をしてみるのもよいかも…。

ColBaseで気になった作品、作ってみたい作品を見つけたら、ぜひご家族で一緒に工作してみてください!

工作をする際は、やけどやケガに注意してチャレンジしてみてくださいね。

- posted by

- at

- 2025年08月14日 (木)