キラキラ装飾で書にトキメキを!?

文化財活用センター〈ぶんかつ〉は、先端技術を用いて国立博物館の収蔵品の複製やデジタルコンテンツを開発し、それらを活用する活動を行なっています。

このブログでは、九州国立博物館〈きゅーはく〉が2024年度に制作した、平安時代の古筆5点についてご紹介します。

「古筆」とは、その名のとおり、昔の人の筆跡・書という意味ですが、書道史では、特に平安時代から鎌倉時代にかけての書作品のことを言います。

…と、この一文だけでなんだか「拒絶反応」が出ませんか?他の事例を考えてみましょう。例えば、博物館で書跡作品が展示されているとします。ざっと見て、スルーしちゃうこと、ありませんか?この原因は何でしょうか?

「三大原因」を考えてみました。

①書への親近感がない。

②学校での書道の授業が好きではない(なかった)から、その延長で何となく嫌。

③何と書いてあるかわからない。

いかがでしょう、当てはまる項目はありましたか?

①は、生活の中で墨や筆、和紙などの書道具を使うことはほぼありませんし、そもそも文字を書くこと自体が減ってきたことが影響しているでしょう。

②は、「きれいに・正しく」書くことが求められて窮屈ではありません(でした)か?そして、何より書道教室に通っている子との差をまざまざと見せつけられる劣等感がありました(私だけかも…?ちなみに私は教室に通っていませんでした)。おそらく読者の方にも、学校で同じように感じた方もいるのではないでしょうか?

③は、3つのうちで最大の原因だと思います。ただし、文字を読むには知識と訓練が必要で、鑑賞者にはかなりハードルが高く、この原因は容易にはクリアできません(私も読めないことが多々ありますから)。

書跡作品の鑑賞には、まずはこのような「書への苦手意識」と「書の鑑賞上の障壁」を取り払わなければならないという課題があるのに、「書を見て、美しさを感じてください!」と伝える私たち学芸員。悲しきかな、このギャップ…。

このギャップを埋めるべく、これまで書作品の鑑賞の仕方が提案されてきました。「文字を読むのではなく、絵として見よう」というものです。

文字の線の形状や濃淡、太さを観察しよう、というのが1つ目。「余白の美」と言ったりしますが、全体の構成やバランスを楽しもう、というのが2つ目。最後に、料紙(りょうし。使われている紙のこと)の装飾を楽しもう、というのが3つ目です。

でも、いま紹介した1つ目と2つ目は、結局知識や経験がないと難しいし、楽しみ方がよくわからない、となりませんか?ということで、〈きゅーはく〉が取り組んだのが3つ目。特に、料紙のキラキラ装飾を楽しんでもらって、書にトキメキを感じてもらおうと考えました。

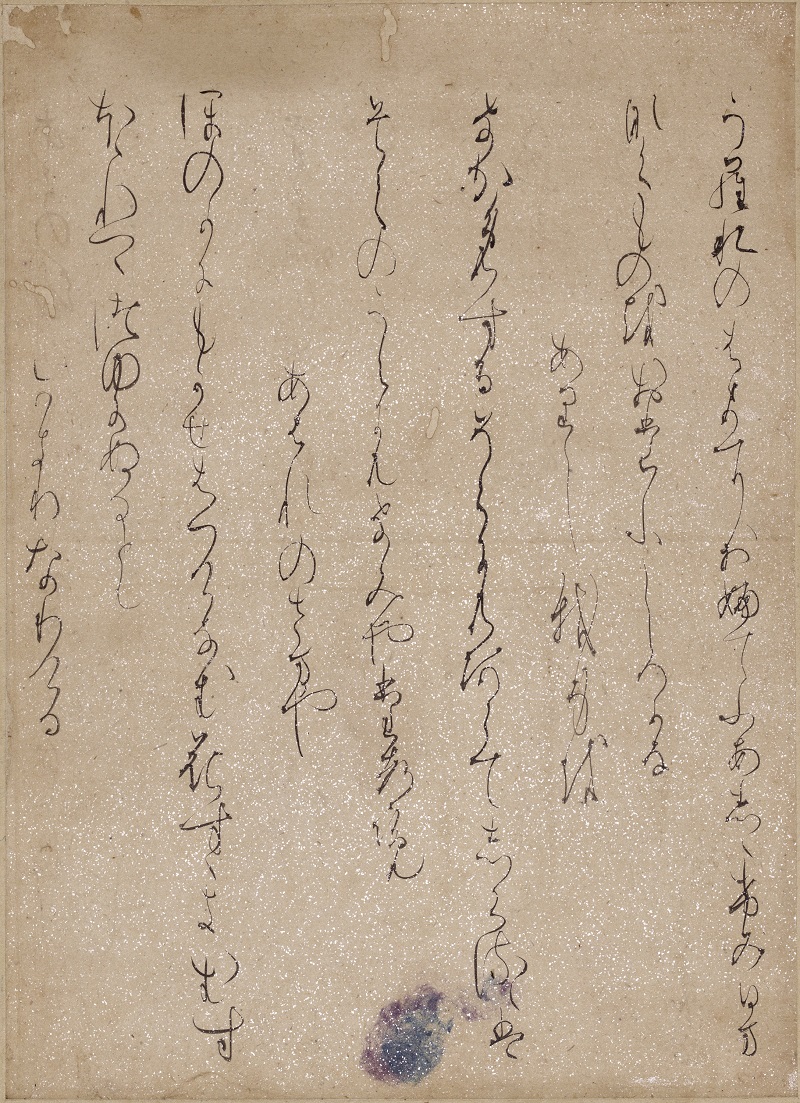

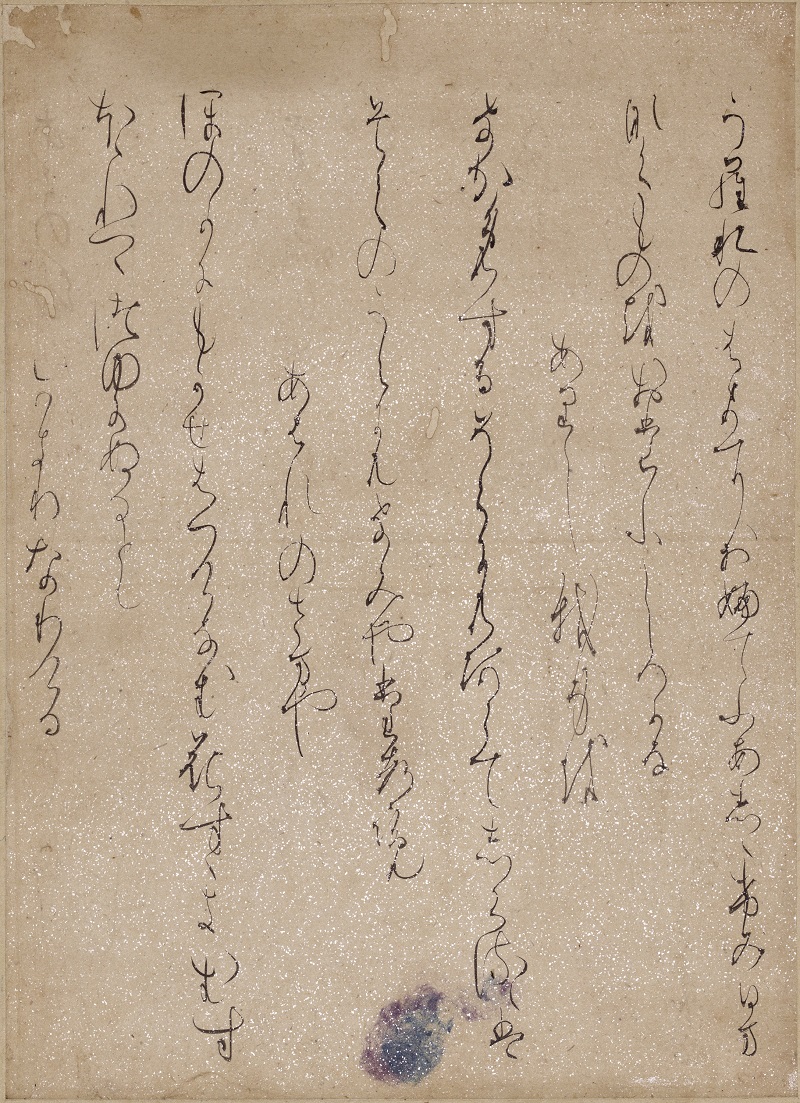

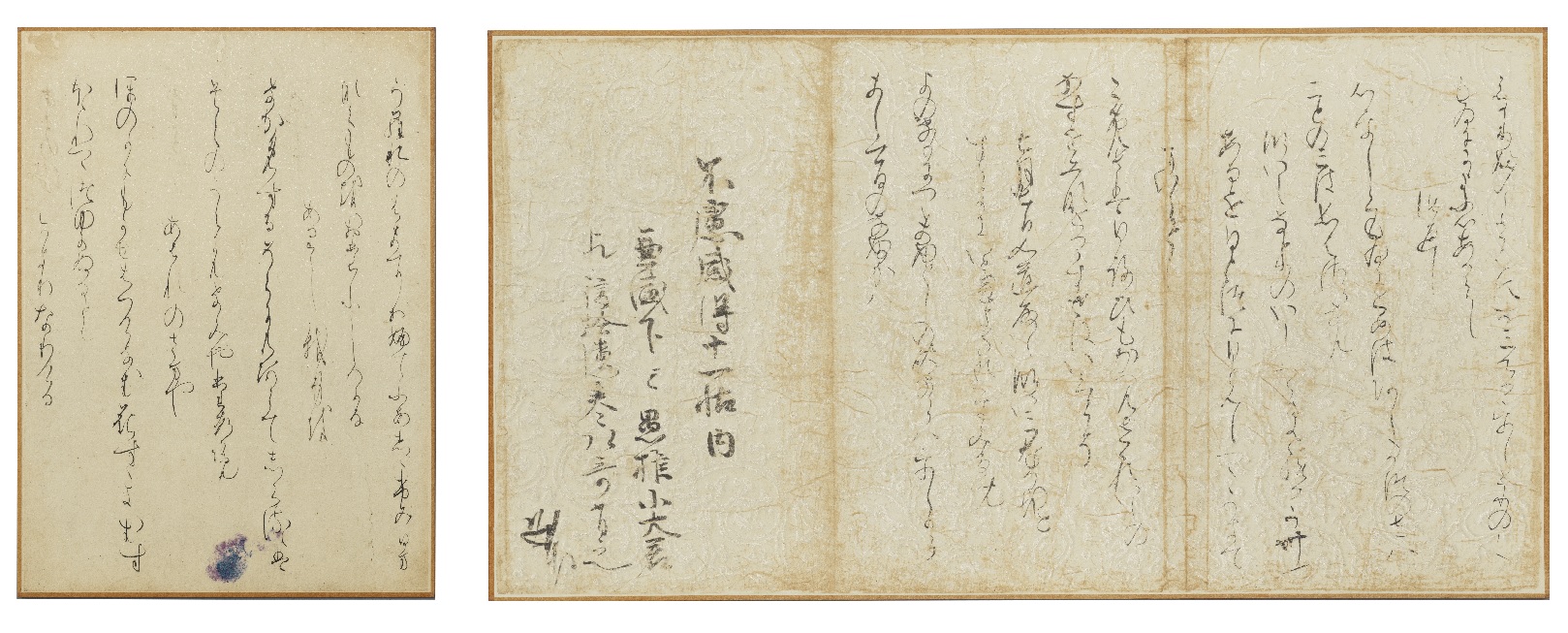

キラキラ装飾には大きく分けて2つあります。雲母砂子(きらすなご。キラキラと輝く鉱物である雲母を粒状に細かく砕いたもの)を料紙に振りかけたものと、雲母を粉末にして、膠(にかわ。天然の接着剤)に溶いて、文様を彫った版木に塗って料紙に摺り出したものがあります。キラキラと文様が見えるように、照明を工夫して撮影したのがこちら。

斎宮女御集(さいぐうにょうごしゅう)断簡 小島切(こじまぎれ)「うら水の」

伝小野道風(おののとうふう)筆 平安時代 11世紀 九州国立博物館

小大君集(こおおぎみしゅう)断簡 御蔵切(おくらぎれ)「うりふのゝ」

伝小大君筆 平安時代 11~12世紀 九州国立博物館

しかし、キラキラ装飾の観察は、実は難しいのです。

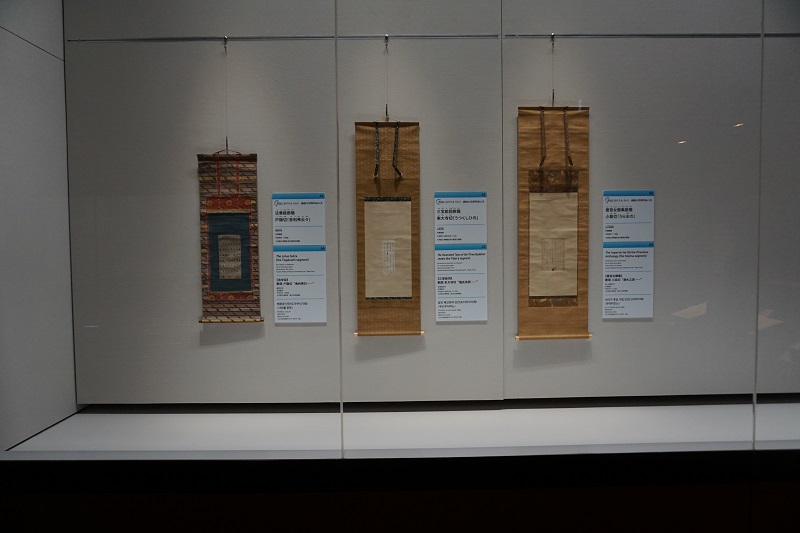

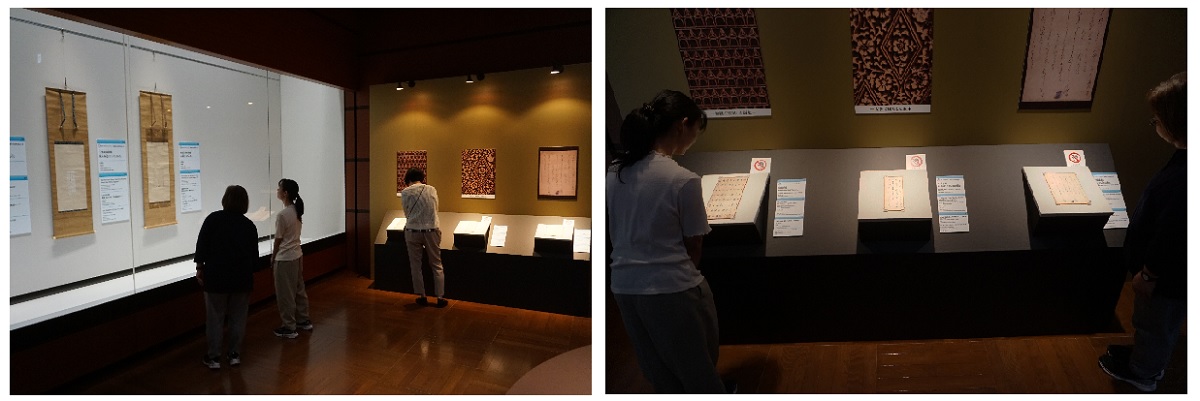

博物館の展示室を想像していただくと分かりやすいのですが、ガラス越しの鑑賞になりますし、掛軸だと遠くにかかっていてよく見えません。また、目線の高さから作品に向かって照明を当てないとキラキラ見えませんし、しかも作品保護のために照度を落としていてさっぱり見えない、ということが発生します。こうした状況を写したのが次の写真。皆様が展示室でよく見る光景だと思います。

展示風景

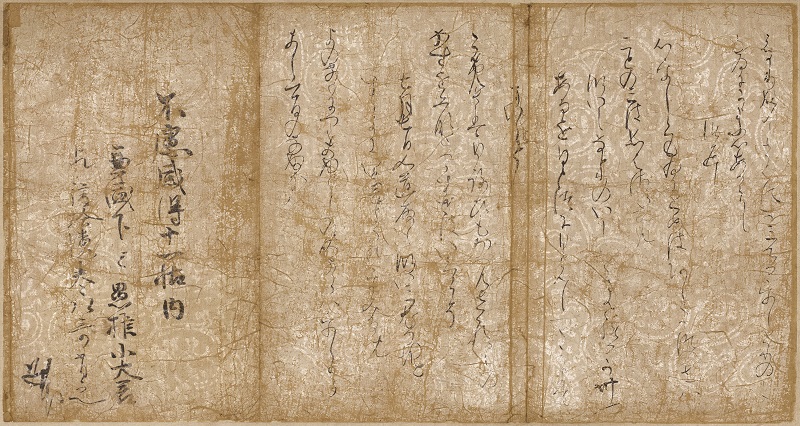

こうした問題を解決するため、製作したのが、〈きゅーはく〉が所蔵するキラキラ料紙の書跡作品5点の複製です。

原品はどれも掛軸ですが、掛軸の形で複製してしまうと、苦手意識を増幅させてしまったり、キラキラが観察できない恐れがありましたので、思い切って短冊形にしました。手元で気軽に観察できるように、という思いです。

複製の方法は次のとおりです。

①雲母砂子やキラキラ文様を輝かせて撮影する。

②その高精細画像をもとに版木を作る(雲母砂子を振りかけた「小島切」の版木はありません)。

③字や地色を紙に印刷する。④できた紙に雲母砂子を振りかけたり、文様を摺り出す。

今回の複製は、コロタイプ印刷での書や古文書の複製を多く手掛けている株式会社便利堂に依頼しました。

版木 【画像提供:株式会社便利堂】

しかし、「言うは易く行うは難し」でした。文様が薄くなっている箇所があり、そこをどのように表現するのか。また、キラキラ文様を輝かせて撮影すると、字の墨色や紙の地色がうまく撮影できません。両立が難しいのです。墨の色や地色を原品の風合いに寄せながら、雲母砂子の量や摺り出し具合を調整しなければなりません。こんな課題がありました。

原品と試作品との照合作業

もっとも簡単なのは、薄くなって見えにくい文様を復元して、キラキラではなく「ギラギラ」に表現することです。せっかくの複製の機会だし、キラキラが鑑賞者により分かりやすく認識してもらえるように、キラキラを大げさにしようかとも思いました。しかし、キラキラさせることは、あくまで書への苦手意識をなくすための手段であって、最大の目的は書への理解を深めてもらうこと。字の墨の色や紙の地色、キラキラの見え方を原品に近付けることにしました。

[左]雲母砂子を振りかける作業 [右]摺りあがり 【画像提供:株式会社便利堂】

職人さんには「無茶振り」をしてしまいましたが、原品の風合いを残しつつ、手元で気軽にキラキラを観察できる複製品が完成しました!

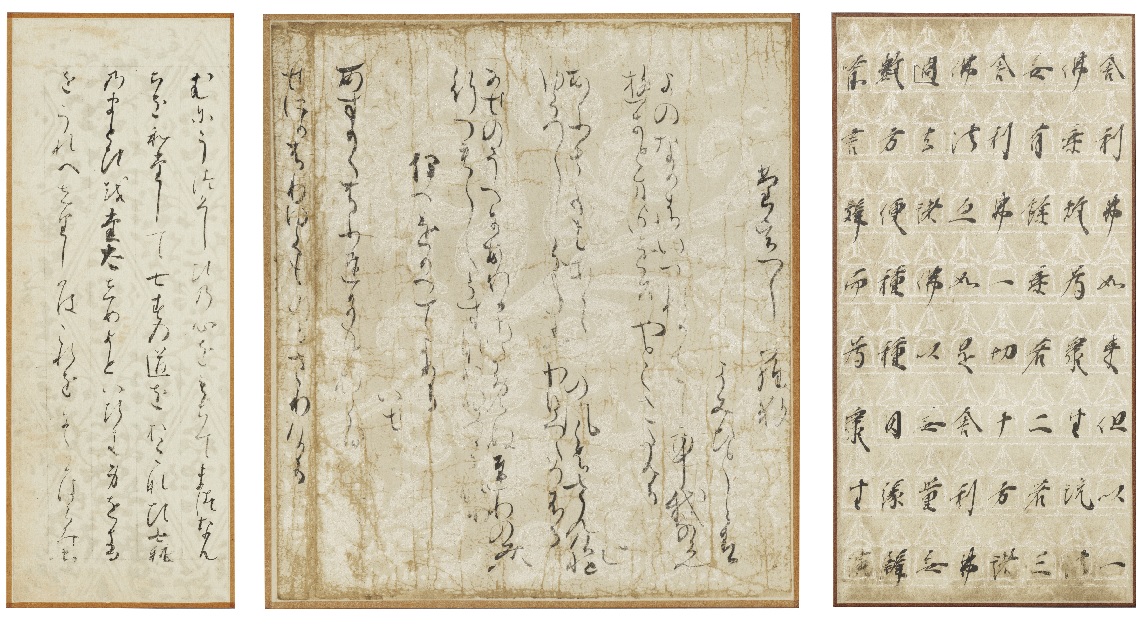

[左]「小島切」複製 [右]「御蔵切」複製

[左]「東大寺切」複製 [中]「本阿弥切」複製 [右]「戸隠切」複製

これらの複製品は、九州国立博物館開館20周年記念特別展「九州の国宝 きゅーはくのたから」(https://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s73.html)(会期:2025年7月5日(土)~8月31日(日))で原品とともに展示しています。

※「小島切」は通期展示、「東大寺切(とうだいじぎれ)」と「戸隠切(とがくしぎれ)」は前期展示(7月5日[土]~8月3日[日])、「御蔵切」と「本阿弥切(ほんあみぎれ)」は後期展示(8月5日[火]~8月31日[日])です。

この展覧会では、九州ゆかりの国宝の展示だけでなく、驚きやワクワクを感じていただけるような文化財の新しい見方を提案しています。

ぜひ、ご来館の上、古筆のキラキラ装飾を楽しんでいただければ幸いです。そして、トキメキを感じていただき、書への「苦手意識」が少しでもなくなれば嬉しいです。

九州国立博物館開館20周年記念特別展「九州の国宝 きゅーはくのたから」

会期 2025年7月5日(土)~8月31日(日)

会場 九州国立博物館 3階特別展示室

開館時間 午前9時30分~午後5時(金曜・土曜は午後8時まで) ※展示室への入場は閉館の30分前まで ※夜間開館の実施については変更になることがあります。

休館日 月曜日(ただし7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)は開館。7月22日(火)は休館)

観覧料 一般2,000円、高大生1,000円、小中生以下無料

九州国立博物館・公式サイト https://www.kyuhaku.jp/

九州国立博物館・Instagram https://www.instagram.com/kyuhaku_koho

九州国立博物館・X https://x.com/kyuhaku_koho

九州国立博物館・facebook https://www.facebook.com/kyushu.national.museum

- posted by

- at

- 2025年08月05日 (火)