神の如くか 泥の如くか

ぐでんぐでんのべろべろに、正体なく酔っぱらった状態を「泥酔」といいます。

酒をこよなく愛した唐時代の詩人、李白は酒に沈む自らを「日々酔いて泥の如し」と表現しました。

松江藩松平家7代藩主松平治郷(まつだいらはるさと)(不昧・ふまい 1751~1818)は、酒好きのお抱え職人にそんな名を与えます。

この職人こそが希代の指物師、小林如泥(こばやしじょでい 1753~1813)です。

この間の事情について、大正時代の如泥紹介文(『松平不昧傳』箒文社、1917年)では次のように説明されています。

如泥は酒を好み、不昧公に随行して外出した際、泥酔して武士に衝突し、まさに切り捨てられようとした。

このとき、不昧公が彼は泥のようなものだから、と宥めて収め、これにより如泥の名を賜ったという。

どこまでが脚色かわからないような話ですが、そんなのんだくれの烙印を押されたような名前を頂戴するからには、なんらかの事情を汲みたくなるのが人情です。

永岡慶之助の小説「小林如泥」『小説日本名匠伝』になると、酔って武士にぶつかり危機一髪というそのときに、偶然お忍びで居合わせた深編笠の不昧公が「ならぬぞ」と人垣を割って出る話になっています。「あっ、貴方様は…」となる展開、私はこの方が時代劇みたいで好きです。

なお如泥の子、右助が記した『小林家勤功書』(島根県立図書館蔵)では、寛政9年(1797)に「如泥と改号仰付られ候」と簡単に記すにとどめています。

さて、前置きが長くなりました。

今回はこの如泥を主役に据えた松江歴史館の企画展「松江の名工 小林如泥-その技、神の如し-」[会期:令和7(2025)年4月25日(金)~6月15日(日)]のご紹介です。

松江歴史館 外観

▷▷「松江の名工・小林如泥―その技、神の如し―」の開催概要をみる

本展は、文化財活用センター〈ぶんかつ〉が作品輸送費等を支出し、東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館・東京文化財研究所・奈良文化財研究所が所蔵する各地域ゆかりの文化財を貸し出す「国立文化財機構所蔵品貸与促進事業」による、令和7年度の展覧会です。

如泥展チラシ(表)

国宝松江城の東側、掘割に沿って歩いていると、壮麗な瓦屋根が続く松江歴史館が見えてきます。

2011年に開館した新しい博物館ではありますが、武家屋敷さながらの重厚な雰囲気は、とても最近の建築とは思えない。とくに整然と連なる瓦にこだわりを感じます。

館内に入ると、展示室入り口では松平不昧公がお出迎えしてくれます。

松平不昧公像

出雲焼楽山窯(らくざんがま)12代 長岡住右衛門空郷(ながおかすみえもんくうきょう)作

令和2年(2020) 松江歴史館蔵

そして企画展示室では神狐(しんこ)がお出迎え。

神狐(原型) 小林如泥作 江戸時代・18~19世紀 城山稲荷神社蔵

こちらは完成品ではなく、不昧の命で品川・大崎下屋敷の稲荷社に納めた神狐の原型です。ざっくり彫った本品を不昧に見せたところ、ことのほかお気に入りであったとのこと。原型だけに柔らかな彫り味で、右脚をすこし前に出した肢体にも温かみを感じます。

向かいのケースには、緊張感に満ちた細工の数々がずらりと並びます。

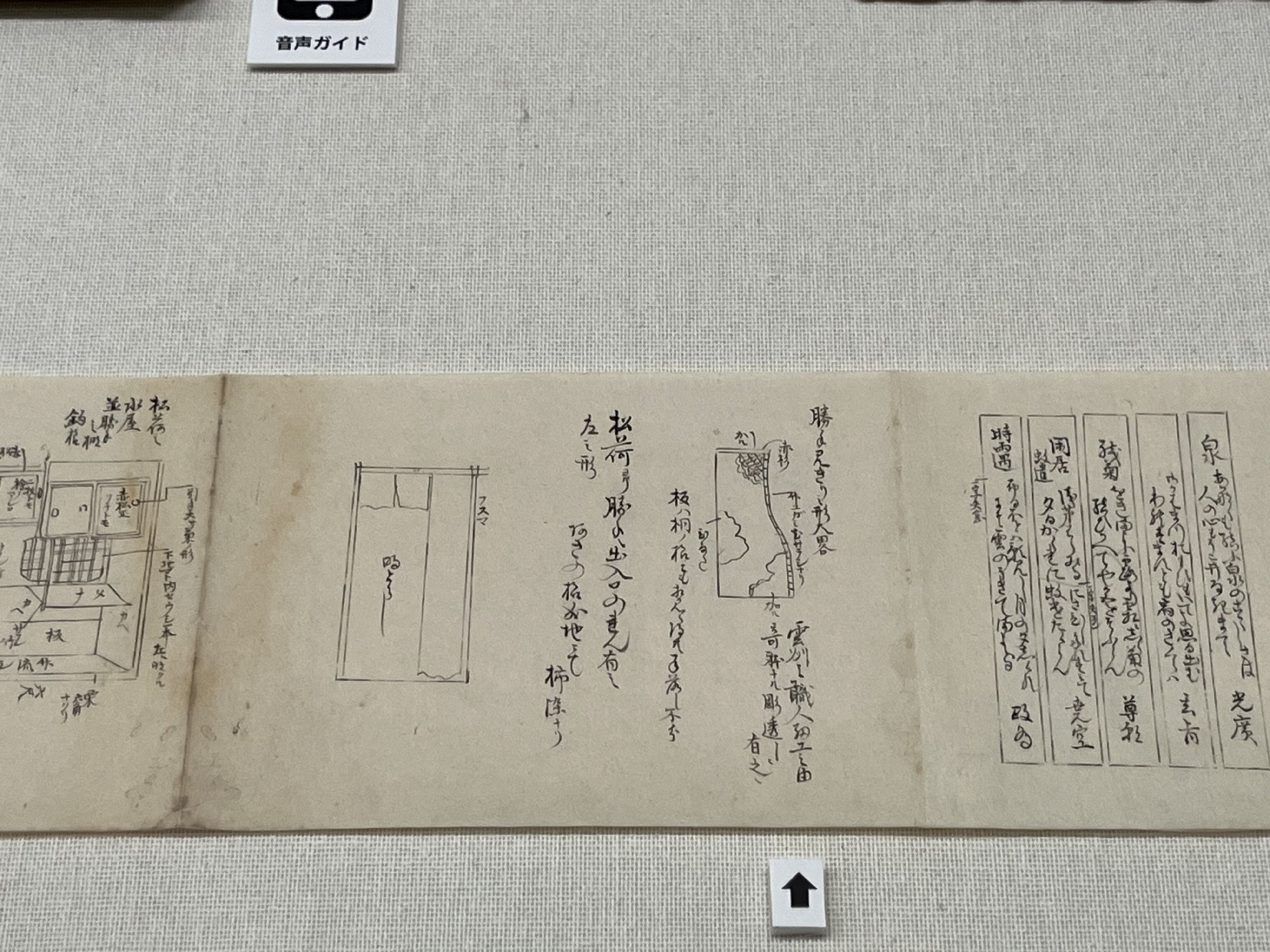

最初に登場するのが、東京国立博物館蔵の「袖障子」。松江歴史館蔵の「江戸大崎茶室詳細図」は、同作と見られる図が記される唯一の資料であり、この袖障子は大崎下屋敷の眠雲亭(みんうんてい)内茶室に設えられていたことが明らかとなります。今回はこの図面と同時に見ることができる貴重な機会です。

[左] 袖障子 小林如泥作 江戸時代・18~19世紀 東京国立博物館蔵

[右] 袖障子(部分)

江戸大崎茶室詳細図(部分) 明治時代・19世紀 松江歴史館蔵

如泥はとくに「麻の葉彫り」を得意とし、これには陰彫(かげぼり)と陽彫(ひなたぼり)がありました。陰彫は葉脈のみを透かした彫り方、陽彫は逆に葉脈を残して他を透かした彫り方を呼び、写真で言えば袖障子の中ほどが陰彫、左上と左下が陽彫となります。今はいくつか破損もありますが、この細い葉脈がすべて繋がっている状態には凄まじさを感じます。

※「江戸大崎茶室詳細図」では、現在の「陰彫」「陽彫」定義とは逆の呼称で記されています。

如泥の技を「神の如し」と讃嘆した高村光雲は、本作の非凡さについて、「糸のやうに透した孔を覗いて見ると誠に仕上げの鉋で削り揚げた様になって居ります、それだから百年の今日でも埃が一ツ溜って居らぬ」と説明しています(高村光雲「小林如泥伝」『國華倶楽部講話集』1922年)。

技術者ならではの視点で、ちょっと何を言っているのかわかりにくい。

どういうことかというと、本作は麻の葉の縁を斜めに挽いており、そうなると木の繊維に対しどうしても「逆目」が生じる。この逆目を挽きっぱなしにして埃が附着するとなかなか取れるものではない。だからこれは挽きながら磨いている、というのです。そんな目で見ると、如泥の職人としてのこだわりが伝わってきます。

欅桑富士見西行図透刀掛

江戸時代・18~19世紀 松江歴史館蔵

透かし彫りの妙技は、折り畳み式刀掛や煙草盆の数々でも見事に発揮されています。

見えるか見えないか、ぎりぎりの細さで線を透かして図を表現しており、たとえば「欅桑富士見西行図透刀掛(けやきくわふじみさいぎょうずすかしかたなかけ)」(松江歴史館蔵)の場合、松江歴史館の副主任学芸員・大多和弥生さんによると「使用されている糸鋸は先端が細く、現代の一番細いものよりさらに細い」とのこと。

ただ如泥は仕事が終わると使用した道具はすべて廃棄してしまい、弟子もとらなかったので、どのようにして制作したのか、詳細は謎のままです。

展覧会の後半では、大正元年(1912)に行われた顕彰事業「小林如泥百年会」とその影響に焦点をあてています。

没後100年を経た時点で事績がまとめられ、作品が集められたことは、その名声を高めるとともにその後の如泥観を形成することとなりました。

高村光雲をはじめ、青山泰石(あおやまたいせき)、荒川亀斎(あらかわきさい)、梶谷東谷軒(かじたにとうこくけん)など如泥に影響を受けた彫刻家や指物師は数多く存在します。ここでは如泥の作品とその影響下に生まれた作品を対照して見ることができるのも、面白いところです。如泥風作品の数とともに、その多彩な逸話もまた、如泥に魅了された人びとの多かったことを裏付けています。

冒頭に挙げた命名の顛末はそうした逸話のひとつですが、不昧がのんべえの指物師に「如泥」の号を与えたことは確かです。

不昧にとって、「神の如く」変幻自在かつ繊細な如泥の技巧は、「泥の如く」でもあった李白の詩にも重なるものだったのかもしれません。

松江の名工・小林如泥─その技、神の如し─

会期 2025年4月25日(金) ~ 2025年6月15日(日)

会場 松江歴史館(島根県松江市殿町279番地)

開館時間 9:00~17:00 ※観覧受付は16:30まで

休館日 月曜日 ※祝日の場合は翌平日、但し4月28日(月)は開館

観覧料 大人680円(540円) 松江市民340円/小・中学生340円(270円) 松江市民170円

〔基本展示室とのセット券〕大人1,030円(820円)、小・中学生520円(420円)

・( )内は20名以上の団体料金

・高校・大学・専門学校に通う学生は学生証の提示で団体料金

・市民料金の適用を受けるには、運転免許証・マイナンバーカードなど現住所が確認できるものを受付で提示

松江歴史館・公式サイトhttps://matsu-reki.jp/

松江歴史館・Xhttps://x.com/matsureki/

松江歴史館・Instagramhttps://www.instagram.com/matsue_rekishikan/

松江歴史館・Facebookhttps://www.facebook.com/matsu.reki

- posted by

- at

- 2025年05月22日 (木)