複製品詳細

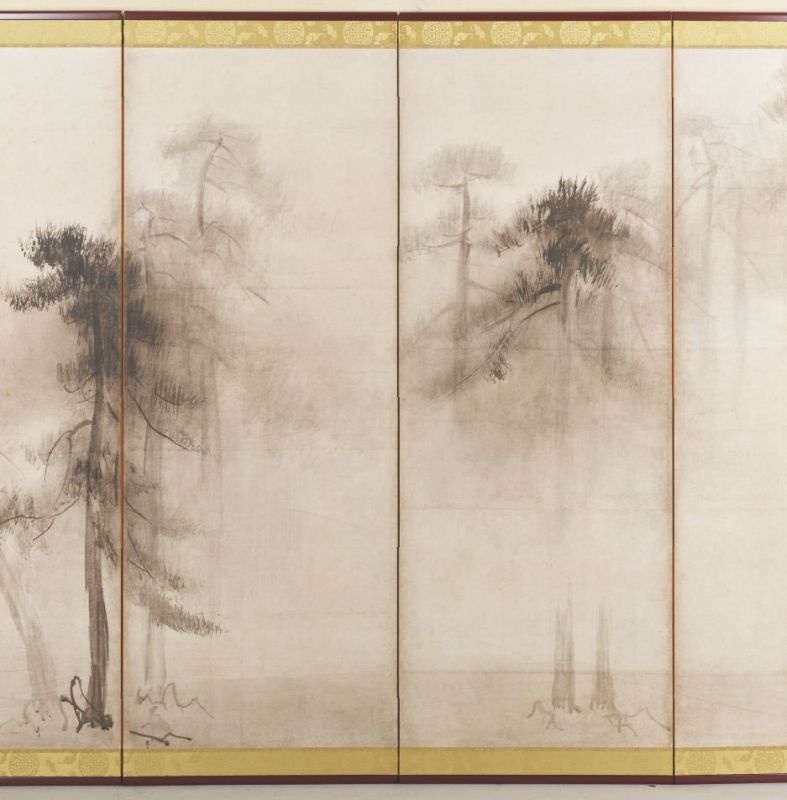

| 名称 | 松林図屏風 |

|---|---|

| ふりがな | しょうりんずびょうぶ |

| 員数 | 6曲1双 |

| 複製材質等 | 和紙に印刷 |

| 複製制作年 | 2008・2019 |

| 複製法量 | 各 縦173.0×横381.0 |

| 複製制作 | 綴プロジェクト(寄贈) |

原品詳細

| 指定 | 国宝 |

|---|---|

| 作者出土地等 | 長谷川等伯筆 |

| 原品所蔵者 | 東京国立博物館 |

| 原品材質等 | 紙本墨画 |

| 原品時代・世紀 | 安土桃山時代・16世紀 |

| 原品機関管理番号 | A-10471(複A-10471-1~4) |

作品解説

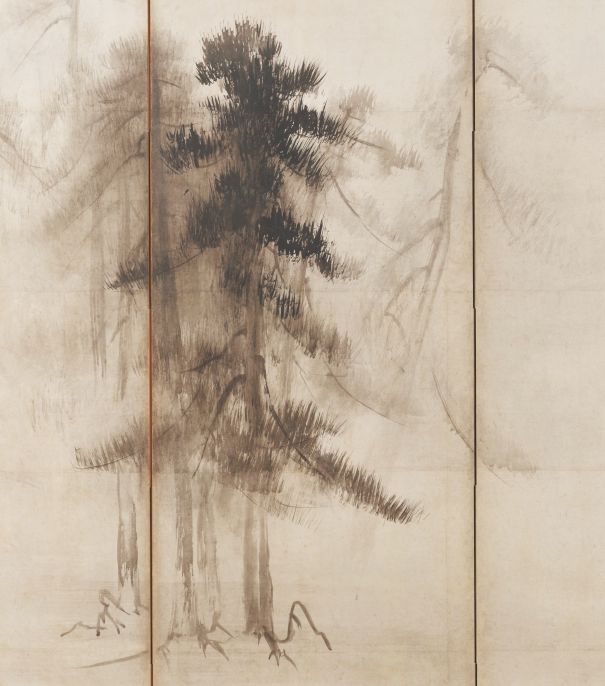

勢いのある筆の動きと墨(すみ)の濃淡だけで、靄(もや)のなかに浮かび上がる松林を表現しています。 じっと見ていると、立ち込める靄が動いたり、光がこぼれたり、ざわざわと風の音がしたりしませんか?松の木の形を緻密(ちみつ)に写すというよりは、その場の空気をリアルに感じられるところがこの作品の魅力、日本水墨画の最高峰といわれる理由です。 よく見ると、松林の奥には、遠く雪山が薄っすらと描かれています。季節は冬へと向かう晩秋でしょうか、それとも雪解けの春でしょうか。描かれたのは、等伯(とうはく)の故郷、能登半島の浜辺にある松林だという説もあれば、古くからの画題である天橋立(あまのはしだて)や、三保(みほ)の松原(まつばら)ではないかという説もあります。そのほかにも、この絵にはいくつかの謎が指摘されています。向かって右の屏風、右隻(うせき)の右端で切れた松が、左隻(させき)の左端に描かれた枝先につながっているように見えます。つまり、元は左右が逆だったのではないか。紙の継ぎ目が横一線につながらないことや、通常より粗末な紙を使っていることから、実は下絵だったのではないか。いやいや、それにしてはいい墨を使っている、など、研究者の間では様々な意見が出されています。もちろん正解はありません。見る人それぞれの感性で、それぞれの心の風景とリンクさせながら、じっくりと味わってみてください。 そこで、この絵を見るコツをひとつお教えします。屏風の前に立ったら少し前後に動いて、絵の中の地面と、自分の立っている床面とが重なるところを探してみてください。まるで絵の中の松林に入っていくかのように感じられるはずです。 ―ColBase 国立博物館所蔵品統合検索システムより